注目

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

絵画とデジタルとの融合

また気がついたことがあります。

アート制作は、商品製造と同じようには出来ないということ。出来ないというよりもアート感が少なくなるということ。出来るかもしれないけれどきっと、作り手も見る側もアートのような「何だろうこれ」というような不可解さや、ドキドキ感、素顔感が減少します。

私には、純粋アートの絵画作品とは別に、これまでずっと試行錯誤を続けている課題が一つあるのですが、これがデジタル技術を使ったアート作品。当初「シスターシップ」というブランド名を自分で立ち上げて、妹とオンライン販売を始めたのが2009年の夏。この作品は、私のキャンバス作品を高解像度のデジタル一眼レフで接写した画像を、Photshopなどのデジタル現像、加工をした、音楽で言うところのセルフカバーバージョンのアート版と言うニュアンスのものでした。

この企画を自分なりに立てた時に、ものすごく考えました。大型顔料インクプリンターで、高級画用紙のハーネミューレのジャーマンエッチング紙に擦り上げた時に、出来上がった作品を見て、「これは何だろう?版画のようでもあり、写真のようでもあり、印刷物とも言える。」これを何と呼ぶか?自分がどういうコンセプトで制作し、販売し、その目的とは何か?ずいぶん考えさせられました。

EPSONは、当時その高級クオリティ印刷をpiezography と言う名前で欧州に売り込んでいました。たまたま私は2005年にケルンの国際アートフェアの大会場で、大々的にPRしていたところを見てしまったのです。その後数年かけて、私は銀行から大借金をしてまでも、この設備投資にチャレンジしたのでした。

ところが、このpiezographyよりもGicleeと言う用語が先に広まったのです。ネットで検索すると「IRIS社が1980年代に開発したIRISという名のプリンターを、写真家で音楽家のグラハム・ナッシュが使用したことが、ジークレー(ジクレー)の起源です。ジークレー(ジクレー)とは、フランス語で〝吹き付けて色を付ける〟という意味で、リトグラフやシルクスクリーン版画と違い、版を用いずに刷り上げるのが特徴です。」と解説されています。

「これは何ですか?」と言う質問の答えが、二転三転しました。「ピエゾグラフィです」が「ジークレーです。」になったり、「セルフカバー・アートです。」が「ミクストメディアアートです。」になったり、結局わかりやすく「デジタル作品です。」と言うしかない。それでもこれは版画でもあるのではないか?なぜなら、版画にはフォトエッチングや写真製販する技術がもうかなり前から汎用されているので、そのうちこのデジタル技術がすぐに席巻するに違いない、という確信が私にはあったからです。

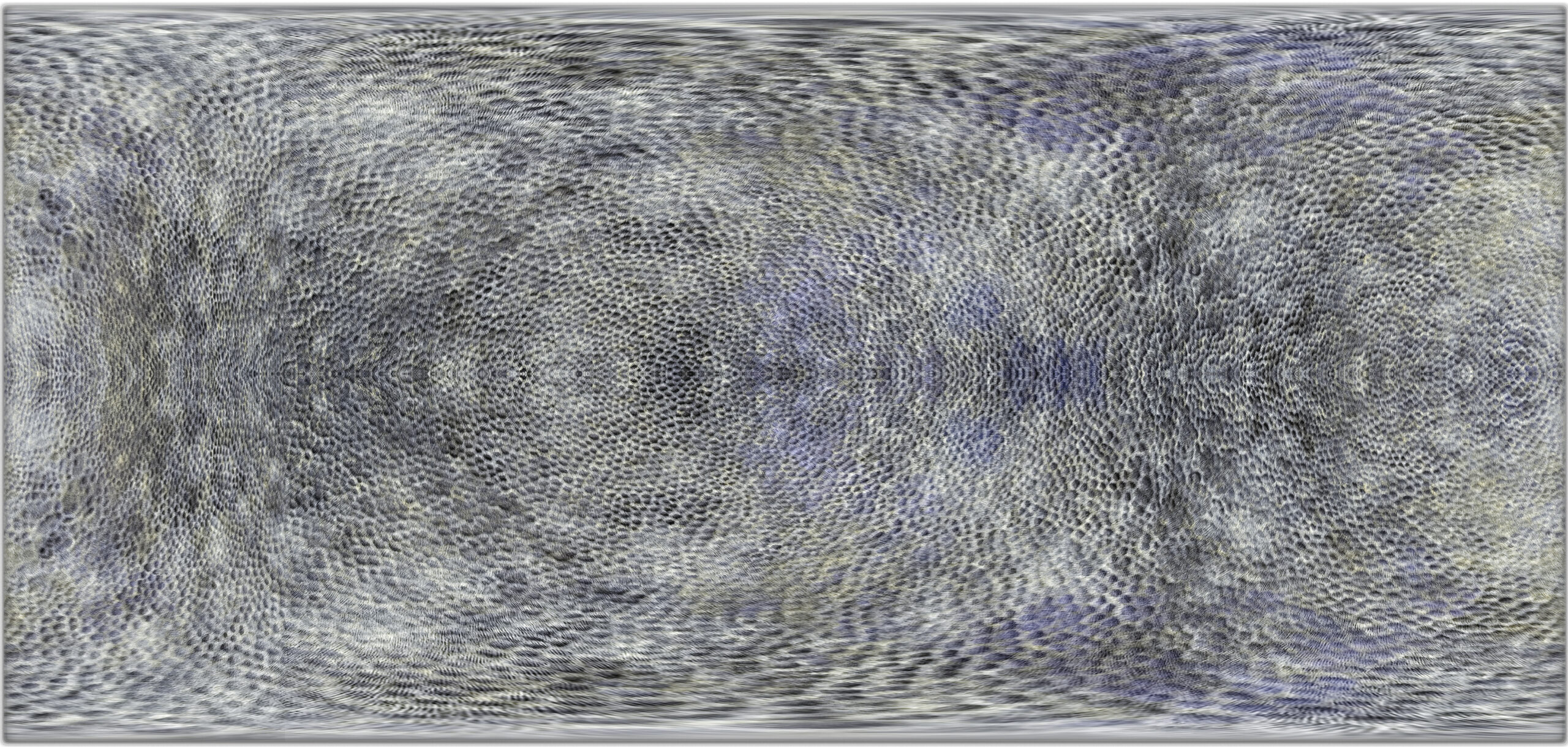

そこで、この「月の庭」と言う作品を日本版画協会の公募展に応募し、そして入選したのでした。日本版画協会 第78回版画展 京都市美術館にて、2010年3月31日(水)~ 4月18日(日)に入選作品が展示されたのです。ちょうど今から13年も前のことでした。しかし、だからと言ってすぐにこのシリーズが版画として人々に浸透するわけでもなく、結局紆余曲折あって、私はフェードアウトしてしまったというわけです。

2010年作「月の庭」

その後、ゲルハルト・リヒターが2012年に同じ手法でストライプのデジタル作品を展開しました。これは、私が制作した後からで、やはりセルフカバーという意味合いで制作されていますが、とてもミニマルなカラーのストライプ作品。クールで都会的です。それでも、リヒターにしても、それほど話題にならず、やはりこれも一過性のシリーズと言う感じが拭い切れないようなのです。

このプリントには、相当な金額を投資しました。大型プリンター自体が高額だと言うだけでなく、インクカートリッジが一色7500円。8色充填型だったので、一度にインクが切れるとインクカートリッジを買うだけでも相当な負担でした。そして何よりも何枚も何枚も試作するわけで、紙代も大変。ロール1本が2万5千円くらいしたのでした。それを「印刷物」として売ってしまうわけにはいかず、どのようにブランドを高めるかと言う問題も抱えることになりました。

ところが、この時の苦い経験を忘れた頃に、想定外の結果が訪れました。それが、2014年の損保ジャパン東郷青児美術館で企画開催されたクインテッド展と言う五人展に大型の絵画作品を15点ほど出品した時のことでした。試しに、このデジタルシリーズを、「アートのひとしずく」として1点5000円で3種類、ミューアムグズコーナーで販売してもらったのです。その納品した50点が完売したのでした。

「な〜んだ。これはミュージアムグッズだったんだー!」と言うのが正直な私の結論(苦笑)。しかし、額縁代と材料・制作費そして販売地までの送料、そして販売手数料まで差し引くと、全く利益にならなかったのです。でも売れただけでも私はすごく幸せでした。

そしてその後、この作品シリーズはどうなったかというと、額縁を安く手に入れる工夫を重ね、今では、支援金のお礼の粗品として役立てています。

参考になるような前例などなく、何もかもが自分の手探りで始めたことで、ここまで出来ているだけでも十分であり、まだこれも経過途上の実験段階に過ぎません。結局「何がうまく行かないのか?」を一つ一つ考えること自体が、私自身の経験値を高めてくれるのです。

つまり、「自分が何をしたいのかをよく考えること」が重要であり、最初からはなかなかそれに気づけないので、出てくる一つ一つの違和感を直視して、何か「考え違い」がないかどうかを確認する。それを何度も繰り返して、忘れた頃に大体願いは叶うことになります。「タイムラグ」があることを自覚することも重要です。すぐに結果が出るわけではない。その結果が出ないうちに、「間違っているのではないか?失敗したのではないか?」と思いすぎないこともコツの一つです。

「ミュージアムグッズ」を自分の力で作れたことと、自分のファインアートの世界とはちょっと世界が違うといことも確認できたわけですが、このデジタル技術を自分が持てていると言うことは、作品にも大変大きな影響がありました。つまり、その後私は、身近なスナップ写真をデジタル加工して、作品のモチーフに取り込むようになって行きました。こう言うのを何と言うのかはわからないけれど、絵画とデジタルとの融合を試みている1例にはなっていると思います。この続きはまた明日書き綴りたいと思います。

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿